A/恐ろしい内部結露を防ぐためには、

●室内側の水蒸気を断熱層に入らないようにする

●わずかな隙間からも水蒸気は断熱層に入りますので、少しでも入ったら外へ逃がすようにし、断熱材を常に乾燥した状態にしておく

ことが重要になります。

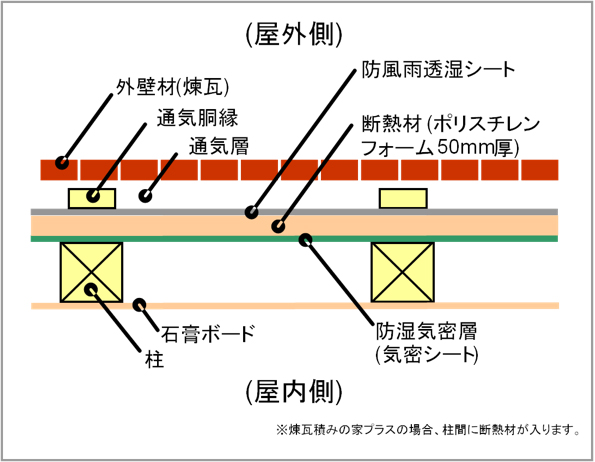

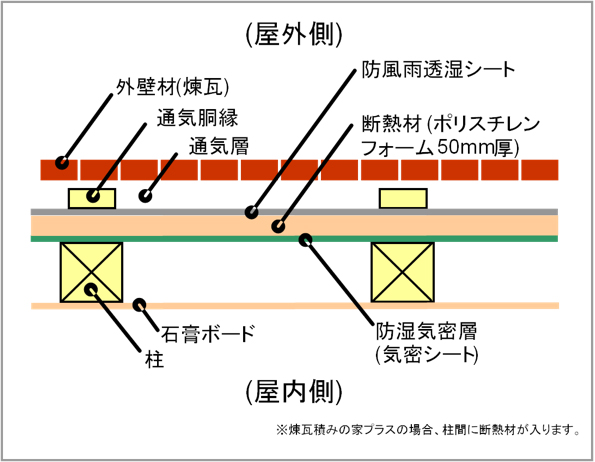

下の図のように、室内の湿った空気(水蒸気)が断熱材の中に浸入しないようポリエチレンフィルムなどで防湿気密層を設けます。それでもわずかな水蒸気が入ってきますので透湿防水層(タイベック等)を通じて通気層から排出するしくみにしなければなりません。

グラスウールやウレタン吹付け、板状プラスチック系断熱材など断熱材に違いはありますが、一般的に高断熱高気密と称する住宅の多くは、この施工を採用しています。

しかし、ここまでやってもまだ内側断熱施工には問題点があります。

1.木材部分、金具類が熱橋(ヒートブリッジ)になる。

2.木材の持つ調湿機能が室内側に有効に働かない。

3.木部の温度差による変形が生じる

秋田ハウスでは、内部結露を防止し上記の問題も解決するためにボード状断熱材で、

柱や基礎を外側からすっぽりとくるむ「外張断熱工法」 を採用しています。

A/これは誤った認識です。

気密施工がしっかりしていなければ、壁内部で結露が発生し、やがて建物に深刻な被害を受けてしまいます。性能の高い断熱材であればあるほど、より内外の温度差が広がるため、逆に結露発生の可能性も高くなってしまうのです。

よく断熱材の性能のみを全面に押し出しているハウスメーカーの宣伝を見かけますが

気密性能なくして断熱性能を語ることはできません。

常に一対のものであると秋田ハウスでは考えています。

※そのため秋田ハウスでは、一般的な「高断熱・高気密」という呼称ではなく

「高気密・高断熱」と呼んでいます。

A/内側断熱施工には、どんなに完全な施工をしても解決できない問題点があります。

それは、

A/いいえ、窓を開けてはいけないということはありません。

住宅の高気密化の理由は、

・内部結露を防ぎ、断熱性能を十分に発揮するため

であり、断熱性能が高まることで

・少ないエネルギーで全館冷暖房が可能になり

・「24時間計画換気」できれいにした空気を取り入れ、汚れた空気を排出する

ことで、より快適で健康的な住空間を維持する工法です。

ですから、天気の良い日、風のさわやかな日などは窓を開け放って、

自然の空気や陽光を思う存分取り入れてください。

A/高気密住宅では、サッシなどの開口部も高性能化され防音性も高くなっています。

この特長は実際に生活される方には「屋外の騒音が入りにくい」「プライバシーの保護」など高い評価を得て居ます。気密性の低い住宅に比べて静粛感が高いため、室内の音が今までより、よく聞こえる感じがあるようです。

また特に完成見学会などで家具などが何も入ってない状態では、声が響くといった感じを持たれることがあるかと思います。これも家具やカーテン、TVなど実際の生活用品が配置されると、音が吸収されたり、別の音を発生したりして、気にならなくなる場合がほとんどです。

※床や天井に吸音材を使用することで、より防音効果を高めることも可能です。

実際に音がどのように聞こえるのか体験も可能ですので、気になるかたは一度展示場へお越しいただいて聞こえ具合を確かめてください。

A/換気方法には以下の種類があります。

<第1種> 機械給気・機械排気

給気と排気ともに送風機で計画的に行う 最も完全な換気方法。効率的な空気の流れをつくるために、高い気密性能が必要になります。

(相当隙間面積0.7cm2sup>/m2以下)

また、このタイプのシステムは排気の熱エネルギーを給気側に伝える熱交換換気システムとなっています。

住宅の換気システムには主に第1種と第3種が使用されています。

第3種では吸気口から、相当気密性が高くても機械で排気する排気量の約50%程しか取り込むことが出来ないとの結果があります。室内全体が負圧になるため残りの50%をその他の隙間から直接外気を熱交換しないで取り込むため、冬はマイナス、夏は30℃オーバーの空気が室内に入ってきてしまうことになり、冷暖房のエネルギーを余計に消費することになります。

以上のことからも第1種システムが最も優れている換気方法といえますが、高い気密性能(相当隙間面積0.7cm2sup>/m2以下)がないと、逆に非効率的な換気システムとなってしまいますので注意が必要です。

秋田ハウスでは第1種換気システムを標準採用。 必須条件である高い気密性能も、自信を持って測定結果としてお客様にお渡ししています。

A/ 使っていない部屋まで換気や冷暖房をするのは、電気代の無駄では?というのは、

気密・断熱されていない一般住宅での発想です。

確かに気密断熱性能の悪い住宅で24時間冷暖房や換気システムを稼働させますと大変多額な冷暖房費・電気代がかかります。

気密・断熱性能が高い住宅では、熱ロスが少なく余分な負荷がかからないため、 24時間つけっぱなしでも稼働率は少なくて済みます。

システムを停止して温度を変化させてしまうほうが、元の温度に戻すために稼働率が上がるため逆に不経済といえます。結果として気密断熱性能を高め、24時間自動運転させ必要な温度を保たせておいた方が経済的にも安く済むことになります。

また換気システムを人がいないときにも常時運転させる事は、近年注目されている家具や建材などから発生するホルムアルデヒドなどの化学物質の濃度をさげる役割も果たしますし、カビ、ダニの発生を防ぐことにもなります。

安定した温湿度環境は人だけでなく建物にとっても耐久性などを考える上で同じように重要なものです。

A/換気を含めた冷暖房システムは、少ないエネルギーで最大の暖房効果をあげるために、設計の段階で断熱性能や間取り・設定温度などから1棟1棟シュミレーションをして施工していますので、温度調整コントローラで調整可能な範囲で十分に暖かいと感じていただけると思います。

外気を吸入し燃焼した排気ガスを屋外に排出するタイプの蒔ストーブや、FFストーブの使用は構いません。 しかし屋外に排気装置を持たないタイプの開放型の石油ストーブ、ファンヒーター、ガスストーブ等の暖房器具や、炭・まき等は、特に使用しないようにしてください。

A/一般的な施工で建てられた住宅で全館冷暖房を行うとすると、確かに莫大なランニングコストがかかります。

理由は、一般的な施工の住宅では、ストーブやエアコンなどで暖めた(冷やした)空気を逃がしてしまうからです。

A/確かに一般的な施工の住宅と高性能住宅の建築コストを、単純に同一プランで比較をした場合には高性能住宅のほうがコストアップになります。

しかしながら秋田ハウスの住宅に対する考え方として、

・現在社会的に問題になっているシックハウス症候群などに対する 「健康住宅」

・次世代省エネ基準に対応した高い居住性の「快適住宅」

・経済的なランニングコストの「省エネルギー住宅」

・30年~60年の長期間における建築費+修繕費+暖冷房費のトータルコストがどこよりも安く「お買い得な住宅」

を追求し、よりよいものを、できる限り安くお客様に提供するために、どこよりも先駆けて1988年より高気密高断熱住宅の住宅づくりに取り組んできました。、

その結果、これまで高気密高断熱住宅では750棟以上を手がけ、現在では一般的な施工の住宅とほぼ同じ程度の価格でお客様にご提供いたしております。

A/そんなことはありません!

阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊し、木造住宅は地震や災害に弱いのでは?と思われがちですが、原因は別のところにあります。

倒壊した建物のほとんどは、 構造上現在の基準値に達していない弱い住宅か、目に見えない内壁、床下、小屋裏等に内部結露の発生により腐り、シロアリの食害を受けていたのが原因です。

単純に素材として比較した場合、木材は鉄やコンクリートよりもはるかに強い性質を持っています。引っ張り強度は同じ重さの鉄の約4倍、圧縮強度はコンクリートの9.5倍もあるのです。

さらには鉄やコンクリートよりも圧倒的に軽いので、地震の際に受ける慣性エネルギーが少なくてすむのです。

火災に関しても同様に、「木は燃えにくい」という性質をもっています。

木は燃えると表面が炭化し、それ以上燃えるのを防ぐ働きがあるのです。意外に思われるかもしれませんが、よく木材が燃料に使われるのはこの燃えにくい性質のため、ゆっくりと長時間燃えるため火種として適しているからなのです。

また、内部が燃えない限り鉄のように急激に強度が失われることもないので、万が一火災の時も鉄骨のようにいきなり構造が崩れることもなく、十分に脱出が可能です。

(アメリカ貿易センタービルでの倒壊の例など)

A/WHO(世界保健機関)が指摘したシックビルディング症候群の症状とは次のようなものです。

1)目、特に眼球結膜、鼻粘膜、および、のどの粘膜への刺激。

2)唇などの粘膜が乾燥する。

3)皮膚の紅斑、じんま疹、湿疹がでる。

4)疲労を感じやすい。

5)頭痛、気道の病気に感染しやすい。

6)息が詰まる感じや気道がぜいぜい音を出す。

7)非特異的な過敏症になる。

8)めまい、吐き気、嘔吐を繰り返す。

欧米で大きな問題を引き起こしたシックビルディング症候群ですが、その症状は上記のように定義付けられました。日本でも同様のことが、ビルよりも一般の住宅(特に新築住宅)で問題化し、このような症状は、いわゆるシックハウス症候群と呼ばれています。

――これらの症状は単独、あるいは複合して病気を引き起こします。そして、温湿度・音振動・電磁波などの物理的因子、ホルムアルデヒドやタバコの煙などの化学的因子、カビ・ダニなどの生物的因子が関係していると指摘されています。

A/シックハウス症候群やアトピーなどのアレルギーが新築住宅に多く見られたのは、床材や合板、ビニールクロスや接着剤などの建材からホルムアルデヒドに代表される揮発性有機化合物が大量に発生し、室内の空気を汚染していた為です。

最近では建材メーカーも対策として低ホルムアルデヒド製品を開発し、どの住宅会社でも低ホルム製品を使用した家づくりをしています。

しかし最近では新築時の建材以外にも、家具やクリーニング・防虫剤など、生活していく中で持ち込んだものからも有害物質は発生していることがわかってきています。

また、その他にも

・湿気やほこり、呼吸による炭酸ガスなど暮らしの中で発生する汚れ

・花粉やNoxなど外界の空気の汚れ

のようなアレルギーを引き起こす物質は、発生源を完全に断つことはできません。

これを防ぐために、継続的な計画換気は現代の住宅では必須条件であるといえるでしょう。

秋田ハウスの高気密高断熱住宅は、低ホルムアルデヒド建材の使用はもちろんのこと、24時間計画換気システムでの快適な空気環境を実現し、秋田県内初の健康住宅認定を取得しました。

A/雪国でなぜ欠陥住宅が多いのか?

住宅をタイヤに例えてみると・・・

・大手住宅メーカーの家 ⇒ ノーマルタイヤ

・高断熱高気密で歴史の浅い家 ⇒ スパイクタイヤ

・秋田ハウスの家 ⇒ スタッドレスタイヤ

A/「高気密高断熱住宅は総2階建ての単調なプランばっかりで・・・」

「建築費が高い割に外観デザインが・・・」

などということをよく聞きます。

確かに同じ床面積でも出入りの多い平面プランよりも四角い平面プランのほうが壁面積は少ないので、気密断熱化する面積も小さく性能も高くしやすいというメリットがあります。

ただ、施工する面積が広くてもC値、Q値といった気密断熱性能が当初の設計基準値どおりで、性能を十分に発揮できるのであれば問題ないと考えます。

プランに制約がある会社は、性能や施工に自信がないからではないでしょうか?

秋田ハウスは、すべて完全自由設計の高気密高断熱住宅です。

様々なプランとデザインで1988年より750棟以上の住宅を手がけてきました。

その上で1棟ごとに引渡し時に気密測定試験を行うなど、基準範囲であることをお客様に結果としてお伝えしております。

秋田ハウスでも単純な形状のプランで施工する場合もありますが、これは性能を落とさないためではなくお客様のコスト的なメリットを考慮してのものです。

A/性能表示制度は任意の制度です。

お客様のご希望により、性能表示制度を活用することができます。

お客様のご要望があった場合、ご計画の住宅の性能評価を指定住宅性能評価機関に申請することになります。この場合、指定住宅性能評価機関で定める評価料をお客様にご負担いただくことになります。

設計住宅性能評価料 5万円~6万円

建設住宅性能評価料 9万円~10万円

参考までに、秋田ハウスの標準仕様での建物の性能評価を、住宅性能表示評価基準に基づいた方法で評価した等級は以下の通りです。

|

評価基準

|

秋田ハウスの等級

|

| 1.構造の安定(耐震性等級) |

3等級

|

|

(耐風性等級)

|

2等級

|

| 2.火災時の安全(感知器設置等級) |

2等級

|

|

(耐火性等級)

|

3等級

|

| 3.劣化の軽減(耐久性等級) |

3等級

|

| 4.維持管理(メンテナンス等級) |

3等級

|

| 5.温熱環境(省エネ性等級) |

4等級

|

| 6.空気環境(ホルムアルデヒド対策等級) |

4等級

|

|

(全般換気設置)

|

常時の機械換気

|

|

(局所換気設置)

|

機械換気設備

|

| 7.高齢者配慮(長寿社会対応等級) |

3等級

|

A/もちろん可能です!

特に外張断熱工法の場合は構造体まで含めて外部をすっぽりと囲んでいるため、

内断熱施工の一般住宅よりもはるかに自由度の高い増改築が可能です。

|

評価基準 |

内断熱

|

外張断熱

|

備考

|

内部の間仕切り移動 |

○

|

○

|

|

吹抜けを部屋に改造 |

×

|

○

|

外張断熱では床版をのせるだけ |

|

部屋を吹抜けに改造 |

×

|

○

|

内断熱では気密層の連続性を保つのが相当難しい |

水道など設備配管の移動・増設・取替え |

×

|

◎

|

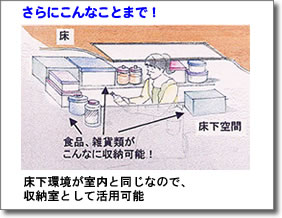

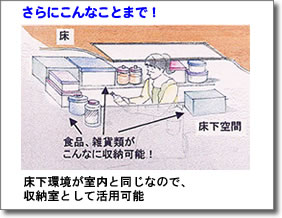

樹脂配管システムの採用 (床下も断熱ゾーンなので凍らないため) |

外壁の取替え |

○

|

◎

|

外張断熱では生活空間に全く影響なく可能 |

|

断熱材の取替え |

×

|

◎

|

|

外周部にかかる増築 |

×

|

○

|

内断熱では気密層の連続性を保つのが相当難しい |

柱・梁の移動 |

×

|

○

|

|

×は相当に難しい又は手間の要するもの |